那纸新闻,杨半夜起床后,要投简历。硕士毕业后,他找不到像本科毕业时那样的工作。一个offer没必要孤注一掷地准备考试.当数百万应届毕业生涌入就业市场时,一场不受他控制、随时被淘汰的竞争开始了。

近日,本报与多位应届大学毕业生进行了交流,他们有的是名牌大学的硕士,有的是普通的三年制学生。通过他们这半年的求职经历,我们可以看到,如今,一份看似普通的工作,往往会吸引大批应届毕业生参与竞争。有些同学不得不放下身段,退而求其次的“下选”。但是,求职的过程还是像打开了一个盲盒,你能掌控的东西越来越少。有时候投简历就石沉大海,杳无音信。一位211大学的毕业生说,自己本科时工作过,毕业后发现毕业了找不到工作。在一次次求职失败中,焦虑随之而来,甚至自我怀疑“我真的有那么差吗?”

另一方面,求职没有出路,只能一次又一次的输和打。虽然受到重创,但很多应届毕业生仍在积极准备,保持乐观。大部分都是做几个准备,一边奔波于各种求职网站,参加笔试,面试等。并且在求职不顺利时也会“退而求其次”;一边积极备考,一边准备公考,求稳求尊严。他们也会一遍又一遍的回顾自己的求职经历,和别人交流,以便下次发挥的更好。三名应届毕业生投了40多个职位,接受了12次面试,最终获得了6份offer。她说,在求职时,她非常关注企业的需求。“我们应该适应社会的规则,而不是让企业去适应求职者。”找了几个月的工作后,还是没有找到工作。一位硕士毕业生说,他仍然坚持自己的求职方向。“工作和爱情才是最重要的。”

据公开报道,2023年高校毕业生预计将达到1158万人,同比增加82万人。自2022年秋季学期以来,教育部依托全国大学生就业服务平台,组织了44场2023年高校毕业生网络专场招聘活动,参与人数超过11万人,发布岗位信息超过265.8万条。春季学期开学后,教育部将组织开展“民营企业与高校携手促进就业招聘活动”、“专精特新企业招聘活动”、“国家级国家经济技术开发区高校毕业生网络招聘会”等系列网络专场招聘活动,继续搭建供需对接平台,帮助毕业生顺利就业。

旁白:李延青,双非硕士学位。

“我会半夜起来投简历。”

我本科毕业于三所独立学院,硕士毕业于双飞财经大学。我是学文科开发者_C百科的,求职方向是央企国企等党建和行政岗位。我们学院很多师兄师姐前几年都去了这样的单位,待遇还不错。再加上这几年疫情,我特别注意工作的稳定性。2022年,一个师姐进了上海的一家央企,她得以解决户口。税前工作15-17万左右。还有一个兄弟,进了杭州的国企职能岗位,月薪过万。当时觉得工作应该还是好找的,他们也可以。找不到的原因是什么?

去年初秋,浏览了各种招聘微信官方账号和招聘软件,加了一些求职者。网上的信息渠道非常杂,职位描述和工作内容不符的情况很多。比如我应聘了一个二线城市的国企做酒,说是管培生,我完成了一次网评和一轮面试。去沃之前只告诉我招聘其实是销售

2022年9月24日,正式参加秋招。第一个职位是广电集团,老家所在的省会城市,结果没有反馈。我在社交媒体上搜了一下,发现985和211的都已经收到了书面通知。这种情况几乎是我秋招的常态:投资公司要求不高,基本都是二三线城市的国企。结果,杳无音讯。过了一段时间,发现有名的同学都有反馈。我以为那些985,211的大一新生不太可能竞争这样的职位。就这样,我被学历卡住了,“有点高。”

我是民办本科。毕业的时候去了一些教学培训机构做代课老师,教过孩子英语,作文,古筝等。还做过推销员。本科有个弟弟,成绩不太好。2021年本科毕业,考入学校所在的省级机关报社。但是研究生毕业的时候去投本报,简历筛选标准已经变成了“最低211”。我现在是硕士毕业生。我希望我的工作是专业的,我不想做一些基础的工作。我担心我会被淘汰。这被认为是低。

疫情对找工作也有影响。以前很多企业会来学校招聘,现场筛选简历,有笔试和面试,节奏非常快,而且很透明。但现在一切都像进入了一个“黑箱”,人的心态在这种情况下也容易崩溃,不知道自己在做什么,能做什么。“杨”之后,我有点失眠。有时候觉得自己还是一无所获,会半夜爬进来投简历。只能多投简历,避开南京杭州等热门城市,考虑公务员的可能。我知道公务员很难考,但是我想再给自己一次考的机会。

2023年2月,收到大型零售国企管培生的offer,考虑做担保。目前正在准备多家媒体的笔试。

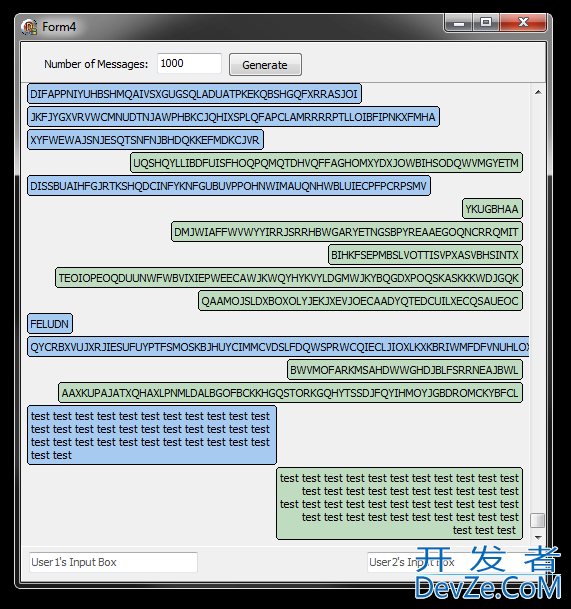

李延青秋季招聘流程记录。受访者供图

讲述人:王鹏,211硕士。

“工作,喜欢才是最重要的。”

我本科是在一所理工科双一流大学读的新闻学,一直觉得研究生学历去专业媒体做新闻应该不难。一开始只投了新媒体的策划运营和传统媒体在互联网上的采编岗位。身边的人都在考虑进国企,央企或者考。我从来没有想过改变求职方向。

从去年10月份开始投简历,要么石沉大海,要么简历直接被互联网大公司刷掉。身边的一些朋友陆续找到了工作,我意识到自己太封闭了,找工作还是要和不同的人交流,于是建了一个专业的秋招互助群,朋友数量迅速增加,从我们专业到我们学校,后来NPC、复旦、厦大等高校的“战友”也加入进来,信息也逐渐多了起来。有时候一个很普通的省级媒体招聘会发现群里的人复旦说收到了笔试面试,我才意识到竞争有多激烈。即使是二三线城市的普通媒体工作,求职者也是名校硕士。我没有收到反馈,看起来很正常。

三大中央媒体是我想冲的目标。在教育方面,我来中国读研究生;在实习经历方面,我也做了很多努力。有四家省级以上媒体实习,我也在中央媒体工作过。然而,在正式的求职中,有两家中央媒体没有接受笔试。刚开始我安慰自己这些单位要求高,但是看到一些学历和实习差不多的朋友接受笔试,心态还是有点不平衡。“我死于无知”,我没有任何线索来反思自己的缺点。我只能怀疑自己。“我真的有那么差吗?”

受疫情、经济不景气等因素影响,明显感觉招聘岗位少了,求职竞争更激烈了。媒体行业也陷入了衰退。很多传统媒体已经从秋天变成冬天,春天甚至“不动了”。在有限的岗位上,我的能力并不是最突出的。受疫情影响,很多笔试和面试都在网上进行,节省了成本。我们可以交付更多,尽可能多地参与。对于社会恐怖分子来说,网络采访更友好。

大学毕业的时候,工作过一段时间,是和媒体有关的体面工作,但还是辞职考研,用了两年才考上。现在,硕士毕业后可能找不到这么“体面”的工作,但我不后悔。学历的提升让我对自己想要和喜欢的工作更有信心,也有了更多的资源和机会。现在没有offer也没关系。也许六七月份回想起来,现在的焦虑也不算什么。我还是坚持,“工作,喜欢才是最重要的。”

求职前,我把媒体分成了几档。我给自己的定位是争取第一档,留在第二档。秋招之后,我觉得退而求其次还是可以接受的,只要还是做自己喜欢的事情。

旁白:林,三本毕业生。

“我是来适应规则的,不是让企业适应我。”

我从一开始就知道自己的学历,所以找工作的时候不要指望能进世界500强,也没有学习专业能力很强的传统工科,所以不能像一些小公司一样进入技术和工程类的岗位。在这种学历和专业都很尴尬的情况下,想找工作也不能对工作内容太挑剔。所以我投过人力、销售、运营、商务谈判之类的岗位,综合性比专业性强。我是坚定的实践者。不去尝试,就不知道自己喜欢什么,适合什么。

在找工作的过程中,我发现很多人对销售岗位有偏见,甚至我的同学对销售岗位都很排斥。我面试一些销售岗位的时候说:“小学初中都不能做销售岗位吗?”我只是觉得我能找到大家都不想去的工作。反正有工作养活自己有什么好挑剔的?我曾经做过兼职推销员。我发现有些老业务员虽然学历不高,但说服别人的能力并不比高学历的差。我意识到没必要执着于“读书赚大钱”。

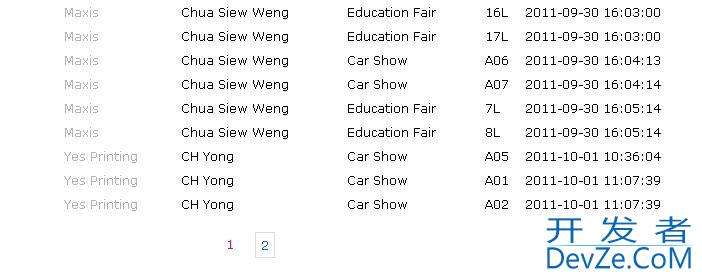

去年十月,我开始找工作。我投资了大约40个职位,接受了12次面试。目前收到6个offer,包括2家央企,2家国企子公司,3家民企,1家外企。论帖子,并不是什么高精尖的帖子。这种小帖可能会被意气风发的人看不上,我就“过滤泄密”,待遇还不错。比如在国企,我找了一个医药代表的职位,底薪七千左右,还有各种补贴,绩效考核另算。还有一家物业公司也提供“底薪补贴6K”。对于一个三本大学毕业的本科生来说,在一个非一线城市,这个工资已经可以满足我的期望了。

我之所以能收到这些offer,很重要的一点是适应社会的规则,而不是让企业去适应求职者的心态。这份工资高,发展空间大,体面,社会地位高的工作怎么能得到我?我在求职的时候,非常关注企业的需求。企业想的可能是你和职位的匹配度。性价比是最重要的,学历等硬性条件是次要的。有些面试,我可能学历最低。有很多985和211的研究生同台竞技,表现非常好,但是最后都没有被录取。这是因为一些基础工作可能不需要这么亮的学历。

疫情也给我的秋招带来了一些影响。往年校园秋招规模比较大,行业也比较丰富。他们甚至去其他学校参加招聘会。但今年很多“骗子公司”来了,这是拉人头的性质,根本没有底薪,抓住了很多应届毕业生“急着去医院”割韭菜的心态。再者,网络面试让人无法进行实地考察,无法实地了解工作环境、工作氛围、企业文化,容易产生误判。

现在签了三份合同,算是比较稳定的工作,工资也符合预期。今年7月份入职,也收到了一家很喜欢的外企的实习offer。我打算去外企试试。我不确定我是否能做这么困难的工作,但我想试试。如果我喜欢这种富有挑战性的生活,并赢得留下来的机会,我的人生将开始一条新的道路。

林的提议之一。受访者供图

旁白:叶筋,考研,双非硕士。

“真不知道能找到什么样的工作。”

2021年大学毕业。当时想在郑州找份工作,工资预计四五千。结果,我找不到任何体面的工作。那时候我大学毕业的学生,大部分都是本科生,但还是做服务员,或者进工厂。这样的工作根本不是我想要的,所以我想到的办法就是再往上走,我想考研。

大专三年,大专两年,研究生两年,已经让我比普通的应届硕士大了一岁,是个“超龄人士”。当我找工作时,我被拒绝了。

我很清楚自己有非艺术类的双硕士,专科第一学历,所以期望不高。只是希望能在武汉这样的二线城市有一份双休,五险一金,工资6000左右的工作。真正找工作的时候,发现就业市场很差,尤其是武汉这样的城市,大学生很多,很多公司甚至拿“一金”“两个周末”作为福利来招人。有国企明确表示地点是武汉。结果你就打听待遇。招硕士的待遇一年税前也就七八万,还调剂到各个县级市。这个位置,有很多名校学生竞争。在我接到的几个面试中,很多竞争对手都是本硕211的。一听他们介绍学校和各种实习经历,我就觉得自己肯定没救了。当场就迫不及待的放弃了,后悔又疑惑:我到底为什么要和这些不在一个层次的人竞争同一个职位?

我出生在一个农村家庭,姐姐高中辍学后去工厂上班,一个月收入6000左右。最近,我妹妹成了我的榜样。我爸几乎每天都跟我说:“你怎么不快点赚钱?”“你已经读了硕士学位。为什么还没挣钱养家?你妹妹不读书也能挣这么多。”比起讨论工作能实现什么人生价值,“快速变现”似乎是我现在找工作的唯一诉求。

在找工作和准备公考的那段时间,失眠成了家常便饭,精神内耗也很严重。我一直质疑选择读硕士或者双非文科硕士的意义。我2019年大专毕业的时候,有专科生花了一万块钱培训编程,后来都去大厂做前端。现在月收入稳定在2万以上,作为为数不多的从大专到硕士的人,我还是找不到月薪6000的工作。

疫情对我最大的好处就是招聘流程转到了网上,降低了我的求职成本。因为一直在家备考,没有机会出去兼职,手头也没有存款。只能跟家里要钱,每次都被父母训斥“我这么大了怎么不赚钱?”线下找工作竞争对手那么多。如果没有结果,对我来说会有经济压力。

从去年9月到12月,我努力找人改简历,每天认真查很多面试攻略,还是一无所获。有一次,我在老家的一家国企参加考试。因为我对考试的安静环境要求很高,考场外有商贩在叫嚣,我就让我妈“站岗”,谁大声叫嚷就关掉谁的喇叭。

我的舍友和同学的就业情况和我差不多。问他们最近在做什么,基本都选择考试。我做了两手准备。到去年12月,我对自己的工作还是毫无头绪,于是决定孤注一掷,“考过”。我只看学术水平,不看学校水平。也许这种更加平等的比赛赛道会让我在心理上不那么自卑。我可以每天投入一些钱到考试中,这样就不用在家里到处奔波备考了,成本也低。我相信,付出了,总会有回报。如果考不上,我大概会找份工作,然后边工作边考虑考试。我的父母不可能允许我呆在家里准备考试。至于能找到什么样的工作,我真的不知道。

![Interactive visualization of a graph in python [closed]](https://www.devze.com/res/2023/04-10/09/92d32fe8c0d22fb96bd6f6e8b7d1f457.gif)

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论